【科研速遞】夏日上新!復旦6月科研成果一覽

上新啦!復旦大學科技工作者近期又取得了一系列矚目的成果與突破,小編整理了6月部分科研成果,速速一睹為快!

AI for Science

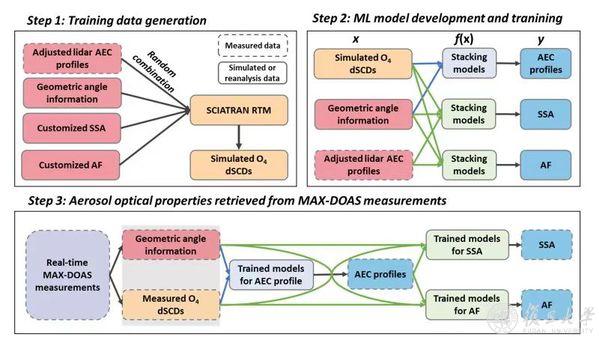

1. 環境科學與工程系環境光學遙感課題組實現對大氣氣溶膠垂直分布的準確反演及驅動成因分析

6月4日,環境科學與工程系環境光學遙感課題組基于MAX-DOAS與機器學習技術實現了對大氣氣溶膠垂直分布的準確反演及驅動成因分析。相關成果以“Exploring Aerosol Vertical Distributions and Their Influencing Factors: Insight from MAX-DOAS and Machine Learning”為題發表于Environmental Science & Technology期刊上。

研究團隊通過輻射傳輸模型與機器學習的雙向耦合,構建了覆蓋光學特性與大氣污染物濃度的高泛化訓練數據集,提高了機器學習模型對準確知識的捕捉能力。在與太陽-天空輻射計和激光雷達的對比驗證中,本研究所反演的氣溶膠光學特性表現出較高的一致性。這一方法學突破不僅驗證了“物理模型模擬-機器學習優化”技術路線的可行性,更為其他光學遙感技術的大氣污染物反演提供了可移植框架。與傳統最優估算法相比,反演效率提升近60倍,誤差降低75%,且對氣溶膠類型突變、傳輸過程等復雜場景的魯棒性更強。

通過SHAP可解釋機器學習模型和氣象歸一化分析,團隊定量識別了不同高度氣溶膠的主導驅動因子。低空(<0.5 km)的氣溶膠主要由人類排放、東西向傳輸和大氣氧化驅動,貢獻度超過60%;高空(>0.5 km)則以相對濕度和大氣氧化為主導,貢獻度達55%以上,反映出吸濕增長和二次氣溶膠形成是高空污染的關鍵機制,且0.5-1.6 km 高度受南北向傳輸影響顯著,華北地區污染物可通過高空輸送至上海,影響中層氣溶膠分布。

研究實現了MAX-DOAS技術與機器學習的深度融合,為大氣污染立體觀測提供了低成本、高時效的新范式。團隊表示,未來將拓展多波長反演能力,進一步區分氣溶膠化學組分,并結合衛星-地基-機載多平臺數據,構建“空天地”一體化的污染監測網絡,為全球氣候變化和空氣污染治理提供更精準的科學支撐。

新聞鏈接:https://environment.fudan.edu.cn/3b/60/c26494a736096/page.htm

原文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.4c14483

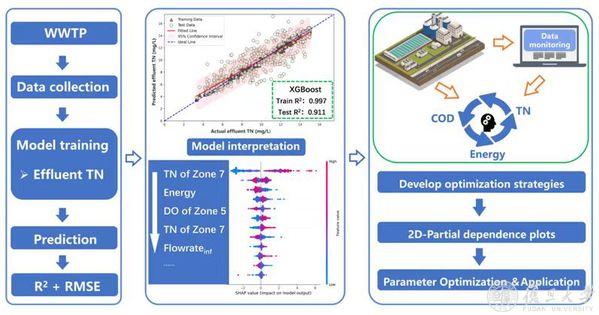

2. 環境科學與工程系李洪靜課題組基于機器學習提出脫氮優化技術

6月6日,環境科學與工程系李洪靜課題組通過可解釋的機器學習方法,為采用ECPs的城市污水處理廠構建了脫氮優化模型,在實現強化脫氮的同時,兼顧了節能降耗與碳減排目標,為污水處理行業綠色低碳發展提供了重要技術路徑。相關成果以“Machine Learning-Based Optimization of Enhanced Nitrogen Removal in a Full-Scale Urban Wastewater Treatment Plant with Ecological Combination Ponds”為題發表于Water Research期刊上。

研究團隊收集了浙江省某采用ECPs城市污水處理廠連續三年的運行數據,通過可解釋機器學習方法對出水總氮濃度進行預測并優化。XGBoost模型的訓練集和測試集R2分別達0.997和0.911,RMSE分別為0.196和1.283。通過SHAP分析與偏依賴圖解析,確定提升脫氮效能兼顧能耗與COD投加量同時降低的最優運行參數,并開發友好型圖形用戶界面,實現工藝運行參數的實時預測和協同優化,同步降低出水TN、能耗和外碳源使用量。運行參數優化后,出水TN濃度年均降低17.50%,同時COD投加量年均減少33.29%。采用ECPs的污水處理廠展現出顯著的碳減排潛力,僅通過強化脫氮、降低能耗與外碳源投加,年碳減排量可達788.40噸CO2。這項研究不僅為采用ECPs的污水處理廠在進水水質波動條件下的強化脫氮提供了最優模型,也為污水處理行業實現節能降耗和提質增效目標提供了創新思路。

新聞鏈接:https://environment.fudan.edu.cn/48/28/c26494a739368/page.htm

原文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.watres.2025.123976

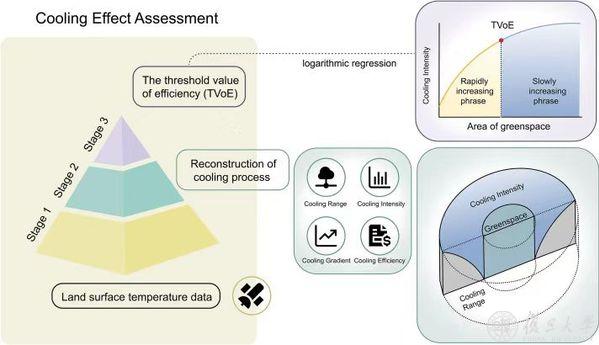

3. 環境科學與工程系余兆武聯合生命科學學院趙斌團隊提出一種新的城市綠地三維累積降溫閾值模型

6月8日,環境科學與工程系余兆武聯合生命科學學院趙斌團隊首創三維累積降溫模型,并揭示全球尺度下城市綠地降溫效應的空間累積規律,并提出氣候自適應型綠地規劃閾值標準,為高溫韌性城市建設提供科學工具。相關成果以“Quantifying cumulative cooling threshold of greenspaces using a newly developed 3D model across global cities”為題發表于Remote Sensing of Environment期刊上。

研究團隊創新性提出“三維累積降溫指數”(3D Cumulative Cooling Index),結合Landsat遙感數據與機器學習算法,系統分析全球37個城市、668個綠地斑塊的降溫曲線,首次從空間累積視角重構綠地降溫過程。研究核心發現如下:城市綠地平均累積降溫強度達4.92°C,較傳統模型提升近10倍。降溫效益主要受綠地面積(貢獻率70.08%)、內部藍綠比例(植被+水體)及周邊社會經濟特征(如道路密度)正向驅動。發現干旱指數(AI)與降溫效率閾值(TVoE)呈U型關系,首次確立氣候適配型綠地最優面積:干旱城市(2.25公頃)、半干旱城市(1.48公頃)、半濕潤城市(1.64公頃)、濕潤城市(1.80公頃)。在干旱區,綠地內水體比例每提升10%,累積降溫強度增加12.27%;在濕潤區,周邊道路密度與建筑覆蓋率成為降溫效率關鍵增益因子(解釋力9.22-10.39%),顛覆“經濟發達區削弱降溫”的傳統認知。基于三維模型的空間規劃策略:干旱城市應優先擴大綠地面積(>2.25公頃)并提升水體占比,補償蒸騰限制。濕潤城市應將綠地整合至經濟熱點區域(高建筑/道路密度區),利用熱環境梯度增效。低緯度城市需設計更大綠地(如重慶TVoE達2.95公頃),高緯度城市宜采用小型分布式綠地網絡。

圖:累積冷卻指數系統概念圖

新聞鏈接:https://environment.fudan.edu.cn/47/4e/c26494a739150/page.htm

原文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.rse.2025.114867

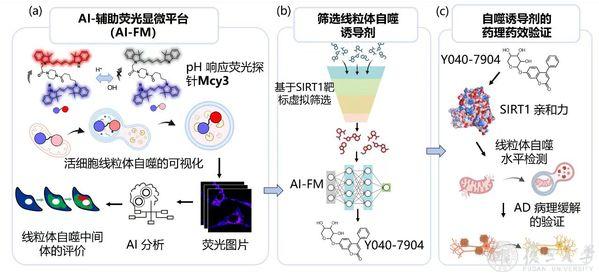

4. 藥學院李聰、余錦華、游艷聯合團隊開發神經元線粒體自噬流可視化AI模型篩選AD藥物

6月4日,藥學院李聰教授、游艷青年研究員,信息科學與工程學院余錦華教授,以及云南大學藥學院雷祖海教授聯合研究團隊在《自然-通訊》(Nature Communications)雜志發表題為“An AI-assisted fluorescence microscopic system for screening mitophagy inducers by simultaneous analysis of mitophagic intermediates”的研究論文。該工作開發了一種AI輔助熒光顯微成像系統(AI-FM),用于活細胞線粒體自噬流的實時、動態、定量評估。AI-FM系統將具有線粒體靶向性的pH比率響應熒光探針Mcy3與深度學習模型有機結合,實現線粒體自噬中關鍵中間體的準確識別,并提供胞內各類中間體分布、密度、比例等定量信息,平均檢測準確率高達86%。研究人員利用AI-FM系統篩選出一種新型線粒體自噬誘導劑Y040-7904。該化合物能夠促進受損線粒體向自噬小體轉運,并提高神經元線粒體自噬水平。在AD神經元細胞模型和AD線蟲模型中,Y040-7904通過激活SIRT1/FoxO3信號通路,有效改善Aβ病理,展現出對AD潛在療效。這項研究不僅為活細胞線粒體自噬的精準評估提供了新工具,也為神經退行性疾病的機制研究和藥物篩選開辟了新路徑。

圖:AI輔助熒光顯微平臺推動線粒體自噬誘導藥物的高效篩選

新聞鏈接:https://shmc.fudan.edu.cn/news/2025/0606/c1892a145712/page.htm

原文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-60315-1

5. 生命科學學院田衛東課題組開發一種融合語言模型與對比學習的表型驅動診斷工具PhenoDP

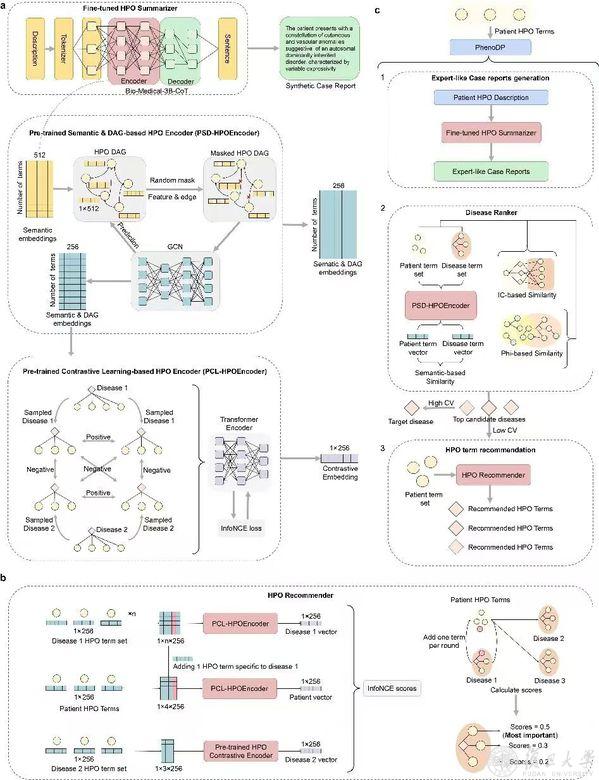

6月6日,生命科學學院田衛東課題組開發了一種新穎的表型驅動診斷工具PhenoDP,融合大型語言模型(LLM)與對比學習技術,顯著提升了孟德爾遺傳病的診斷效率與準確率,為臨床罕見病輔助診斷提供了高效、智能的解決方案。相關成果以“PhenoDP: Leveraging Deep Learning for Phenotype-Based Case Reporting, Disease Ranking, and Symptom Recommendation”為題發表于Genome Medicine期刊上。

PhenoDP包含三大核心模塊:(1)Summarizer:基于蒸餾訓練的Bio-Medical-3B-CoT模型,輸入HPO術語,輸出高質量、以患者為中心的臨床摘要,提升癥狀的可解釋性。(2)Ranker:融合IC值、Phi系數和圖卷積網絡(GCN)三種相似性計算方法,實現精準疾病排序,特別在復雜疾病中表現突出。(3)Recommender:基于對比學習優化的Transformer模型,智能推薦區分疾病所需的關鍵癥狀,提高診斷精度與置信度。團隊在四類模擬數據和三套真實數據集(共計5996個真實病例)上系統評估了PhenoDP的性能。模擬數據集:在所有難度類型下,PhenoDP的Top20覆蓋率和平均倒數排名(MRR)均為第一,分別比次優方法提高11.7%和12.6%。真實數據集:在三組獨立真實患者數據中,PhenoDP的Top1準確率分別高出8.1%、8.6%、2.6%。癥狀推薦能力:在目標疾病原本排序為第2/3的病例中,使用PhenoDP推薦的新癥狀后,有78.1%的病例目標疾病升至第一位,遠優于GPT-4o(53.4%)和PhenoTips(23.3%)。研究以IMD103為例,初始排序中該疾病與其他免疫缺陷病(如IMD25)分數接近。PhenoDP的Recommender成功推薦出區分性癥狀“淋巴結病”,使IMD103得分顯著上升并拉開與相似疾病的差距;而GPT-4o和PhenoTips推薦的癥狀缺乏區分度,甚至導致排序錯誤。PhenoDP已開源發布(https://github.com/TianLab-Bioinfo/PhenoDP),支持一鍵生成結構化報告,輸出臨床摘要、候選疾病列表與癥狀推薦結果,便于醫生快速決策與后續診斷。模塊化設計還便于未來集成基因信息、電子病歷或進一步優化語義建模。

圖:PhenoDP框架組成與算法流程

新聞鏈接:https://life.fudan.edu.cn/41/17/c28140a737559/page.htm

原文鏈接:https://genomemedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13073-025-01496-8#Sec37

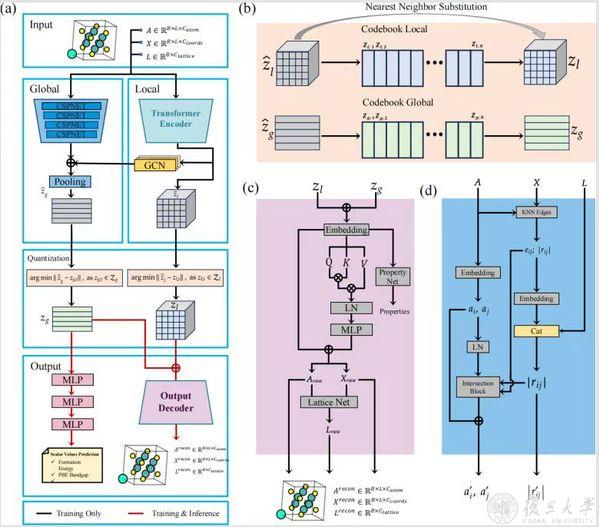

6. 未來信息創新學院張浩團隊基于VQ-VAE的晶體結構生成算法推動多維晶體材料高效發現

6月17日,未來信息創新學院張浩副教授團隊提出了全新深度學習框架VQCrystal,以離散的隱變量為基礎,成功克服了當前晶體生成與逆向設計中的關鍵瓶頸,實現了對晶體結構的高效編碼、生成與優化。該研究提出的VQCrystal框架,不僅在三維與二維晶體生成任務中表現出卓越性能,還突破性地解決了材料逆向設計中的關鍵瓶頸,為未來可調型材料的高效探索提供了全新技術路徑。其方法具備良好的泛化能力與可拓展性,未來有望廣泛應用于熱電、光電、量子材料等領域的結構設計與性能優化任務。相關成果以“Massive discovery of crystal structures across dimensionalities by leveraging vector quantization”為題,在線發表于Nature合作期刊npj Computational Materials。

圖:VQCrystal模型的架構

原文鏈接:https://doi.org/10.1038/s41524-025-01613-6

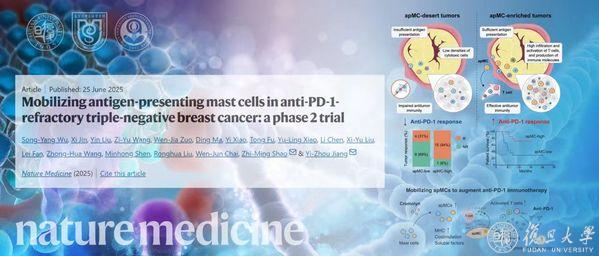

7. 復旦大學附屬腫瘤醫院邵志敏、江一舟團隊打通基礎-臨床壁壘,肥大細胞逆轉最“毒”乳腺癌免疫耐藥困境

6月25日,復旦大學附屬腫瘤醫院乳腺外科邵志敏教授、江一舟教授團隊在國際著名學術期刊《自然·醫學》(Nature Medicine)發表的一項研究成果顯示,該團隊基于AI技術,整合528例三陰性乳腺癌患者多模態信息,首次明確非典型的抗原呈遞肥大細胞(apMC)是抗PD-1免疫治療效果發揮的關鍵因素,它可以激活腫瘤反應性T細胞,促進抗腫瘤免疫應答。

研究團隊還發現,臨床常用的抗過敏藥物——色甘酸鈉可以誘導抗原呈遞肥大細胞,從而逆轉腫瘤患者免疫治療耐藥的情況。基于此,該團隊構建全球首個乳腺癌領域逆轉免疫治療耐藥的臨床研究平臺——“復興”(Renaissance),并針對既往免疫治療耐藥、后續幾乎“無藥可醫”的轉移性三陰性乳腺癌患者,開展“色甘酸鈉+免疫治療”創新靶向免疫治療策略臨床研究。結果顯示,采用該種創新靶免方案的患者治療有效率,從既往的約10%大幅提升到50%。

研究者表示,該研究瞄準三陰性乳腺癌患者免疫治療耐藥痛點,聚焦腫瘤微環境,探究解析發生耐藥的分子機制,進而完善“臨床-基礎-臨床”的“反轉化”研究模式,發現了破解臨床難題的關鍵“密碼”,打通了分子機制到臨床轉化的研究“壁壘”,為免疫治療耐藥后“無藥可治”的三陰性乳腺癌患者提供精準治療新希望。

新聞鏈接:https://shmc.fudan.edu.cn/news/2025/0626/c1892a146082/page.htm

原文鏈接:https://doi.org/10.1038/s41591-025-03776-7

交叉領域

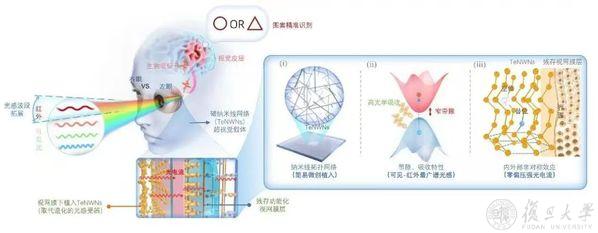

1. 集成電路與微納電子創新學院周鵬/王水源團隊、腦科學研究院張嘉漪/顏彪團隊及其合作者開發出全球首款覆蓋可見光至近紅外二區的超視覺假體

6月6日,集成電路與微納電子創新學院周鵬/王水源團隊、腦科學研究院張嘉漪/顏彪團隊及其合作者以碲納米線網絡(TeNWNs)取代受損的光感受器,開發出全球首款覆蓋可見光至近紅外二區的超視覺假體。在沒有外部電刺激的情況下,這種材料經過光照可以自發產生高密度光電流來激活殘余的視網膜通路,達到不同維度納米材料下的最高光電流水平,從而將視覺修復波段從可見光推進至近紅外二區(470-1550nm),這也是目前國際上最廣譜的視覺光感重建波段。相關成果以“Tellirium Nanowire Retinal Nanoprosthesis Improves Vision in Models of Blindness”為題發表于Science期刊上。

研究發現,碲納米線網絡之所以能形成自驅動、高密度的光電流響應,與其強吸收、窄帶隙和內外部非對稱效應的材料特性密不可分。王水源將其形象比作電子“跨越峽谷的過程”:“這款材料能夠高效吸收光能,而為了形成光電流,被光激發的電子所需跨越的峽谷(即能帶帶隙)也很窄。所以在材料自發產生的附加電場驅動下,電子可以很容易完成躍遷形成高密度光電流,才有了超寬光譜的視覺感知。” 張嘉漪介紹,這款視覺假體相較過去的人工光感受器薄了10倍以上,可謂“薄如蟬翼”。與此同時,國際上現有的紅外光感知技術僅能應用于正常運作的視網膜上,但視覺功能正常者不會無故接受一次有創的植入手術。“我們這一方案應該說更為理想,因為正常人一般無法接受植入手術,盡管它是微創的。只有在修復視覺的同時實現增強,不僅能讓失明者重獲可見光感,還能讓他們看到普通人感知不到的紅外光。”王水源解釋道。

在實驗室驗證環節,這款超視覺假體已“連過數關”。除了順利通過細胞離體實驗驗證和盲小鼠動物模型驗證外,團隊還在非人靈長類(食蟹猴)實驗中證實了其有效性,且在植入半年后無不良排異反應,為后續推進臨床轉化應用奠定了基礎。目前,團隊也在繼續探索碲納米線陣列與視神經的高效耦合機制。若臨床轉化成功,這款“中國智造”的視網膜假體將為視網膜退化患者帶來希望:患者不再需要笨重的眼鏡和頻繁充電,僅需一次微創且可逆的視網膜下植入,即可重獲可見光視覺,并增強拓展至紅外感知范圍。

“盡可能幫助失明患者、為其提供更多復明可能,始終是我們團隊研究的初心。”張嘉漪介紹,團隊的研究策略是雙軌并行:除了開發生物假體材料(如人工光感受器)進行生物替代,也在同步探索針對失明的基因治療手段。多年醫工交叉融合經驗告訴張嘉漪,類腦器件的研發不能“自顧自地玩”,而是要和大腦接合、共同訓練。她將此次合作的成果稱為1.0版:“我們的器件不光要具備感知功能,更要學會理解大腦運作。”

圖:TeNWNs修復和增強盲人視覺示意圖及作用機制

新聞鏈接:https://mp.weixin.qq.com/s/uvYp1XNSk5c9cDH7sfRZeg

原文鏈接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.adu2987

數學物理領域

1. 現代物理研究所嚴亮課題組及其合作者在粲偶素hc的輻射衰變研究方面取得重要進展

6月17日,現代物理研究所嚴亮課題組及其合作者利用BESIII探測器采集的約27億ψ(3686)事例樣本,通過ψ(3686)→π0hc過程,系統地分析了hc輻射衰變到多種輕強子末態的過程。相關成果以“Observation of Charmonium ?

本文鏈接:http://knowith.com/news-3-3270.html【科研速遞】夏日上新!復旦6月科研成果一覽

聲明:本網頁內容由互聯網博主自發貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔任何法律責任。天上不會到餡餅,請大家謹防詐騙!若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。

2025印度卡博替尼真實成交價格!官方終于公布國內yb及代購報價

澳門科技大學教授、武漢人石永東:湖北小龍蝦已成澳門最受歡迎的美食之一